Weltverändernde Eingriffe mit großen Risiken

Ein Gedankenspiel: Die Regierung eines von anhaltenden Dürren geplagten Staates auf der südlichen Erdhalbkugel entscheidet sich, das Problem der Erderwärmung selbst in die Hand zu nehmen. Spezielle Flugzeuge stehen bereit, um feine Schwefeldioxidpartikel in 15 bis 25 Kilometern Höhe auszubringen. Dort sollen sie sich als schützender Schleier um den Erdball legen, die Sonneneinstrahlung verringern und so für Abkühlung sorgen. Während im Süden viele das Vorhaben als letzten Rettungsanker sehen, befürchtet man auf der Nordhalbkugel Ernteausfälle und unkontrollierbare Folgen. Weil es keine übergeordnete Entscheidungsinstanz gibt, kommt es zu internationalen Verwerfungen.

Zum weiteren Fortgang sind unterschiedliche Szenarien denkbar. Der Norden könnte mit Druck reagieren und Handelszölle oder Sanktionen verhängen. Dies könnte mäßigend wirken und einen Kompromiss begünstigen – oder katastrophal eskalieren, bis hin zu einem Militäreinsatz. Vielleicht entgleitet der Konflikt auch in eine Spirale aus Gegenmaßnahmen, indem Staaten eine künstliche Abkühlung mit gezielter Erwärmung kontern. Die Endstation: ein klimapolitisches Gleichgewicht des Schreckens?

Enormes Konfliktpotenzial

„Rein theoretisch könnte Geoengineering viele Klimaschäden verhindern, wenn es verantwortungsvoll eingesetzt werden würde“, sagt Daniel Heyen. „Aber es gibt keine Weltregierung, die festlegen könnte, welche Maßnahmen und wie viel Abkühlung richtig sind. Das schafft enormes Konfliktpotenzial.“

Der Wunsch nach einer technischen Lösung der Erderwärmung könnte in ein geopolitisches Ringen umschlagen. Der Wirtschaftswissenschaftler an der RPTU hält es deswegen für wichtig, frühzeitig zu verstehen, welche politischen Dynamiken entstehen könnten, wenn Geoengineering Realität wird. Dazu betrachtet er das Thema aus der Perspektive der Umweltökonomie. Er untersucht, wie sich Umweltveränderungen wirtschaftlich und gesellschaftlich auswirken.

„Wir bewerten nicht nur Schäden oder Gewinne in Euro, sondern auch, wie sich Folgen über Zeiträume, Regionen und Bevölkerungsgruppen hinweg verteilen.“

Daniel Heyen

Beim Thema Geoengineering interessiert er sich dafür, wie solche Technologien Machtverhältnisse, Anreize für staatliches Handeln und Verantwortung verschieben würden – und wie eine Steuerung, die sogenannte Governance, von Geoengineering gelingen könnte.

Vorbild Vulkanausbruch

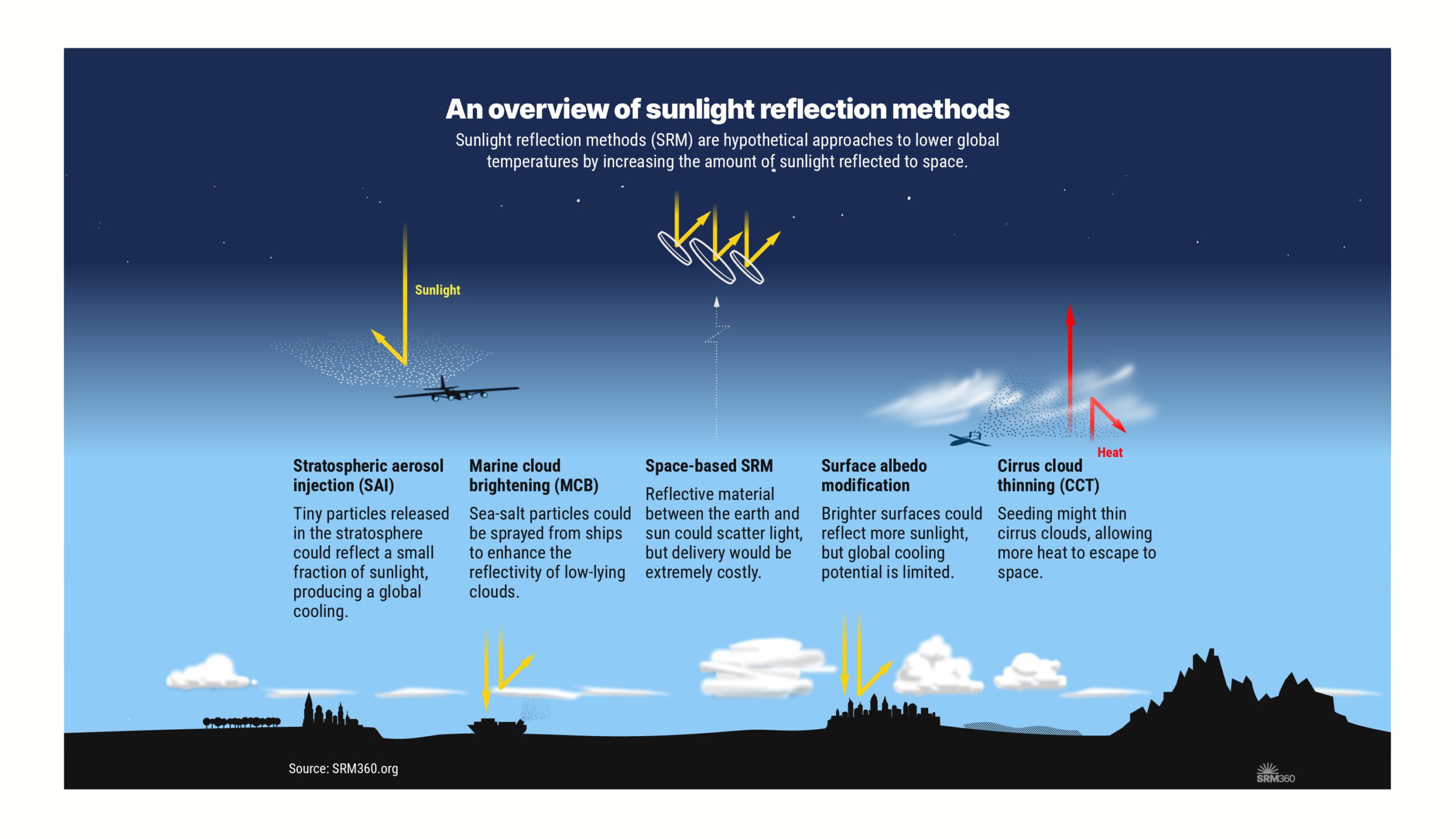

Je schwieriger es erscheint, den weltweiten Temperaturanstieg durch eine Senkung von CO2-Emissionen zu bremsen, desto mehr rücken Notfallpläne in den Blick, die darauf abzielen, die Erde technisch abzukühlen. Der Begriff Geoengineering ist in diesem Zusammenhang ein Sammelbegriff für unterschiedliche Konzepte. Der prominenteste Ansatz ist die sogenannte Solar Radiation Modification – Maßnahmen, mit denen die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche verringert werden sollen.

Neben Ideen wie einer künstlichen Aufhellung von Wolken oder reflektierenden Spiegeln im All wird vor allem diskutiert, Aerosole in die Stratosphäre einzubringen. Dabei würde mit Flugzeugen, Ballons oder gar kanonenartigen Abschussmechanismen Schwefeldioxid in großer Höhe ausgebracht. Dort würde es zu feinen Sulfataerosolen reagieren, die einen Schleier bilden und das Sonnenlicht reflektieren. Eine solche stratosphärische Aerosol-Injektion, so der Fachbegriff, wurde zwar noch nicht in großem Maßstab erprobt. Projekte wie das Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) der Harvard University wurden – auch wegen ethischer Bedenken – abgebrochen. „Man weiß aber, dass es prinzipiell funktioniert, weil große Vulkanausbrüche die Erde mit diesem Effekt zeitweise messbar abgekühlt haben“, erklärt Heyen.

Es gibt ein großes Aber: Es entstünde ein neues Klimaregime mit erheblichen, teils schlecht verstandenen regionalen Risiken. Niederschläge und komplexe Wettermuster wie der Monsun würden sich verändern. Die Aerosole müssten regelmäßig erneuert werden, sonst würden die Temperaturen sprunghaft nach oben schnellen. Die Gefahren sind also gewaltig.

Wie verteilen sich Kosten, Risiken und Nutzen?

Für seine Forschung setzt Daniel Heyen spieltheoretische Modelle ein. Das sind abstrahierte, mathematische Abbildungen von Entscheidungssituationen, in denen Akteure aufeinander reagieren. „Wir entwickeln Gleichungen, die zeigen, wie sich Staaten unter bestimmten Annahmen verhalten würden“, erklärt Heyen.

Anhand der Modelle simulieren die Forschenden unterschiedliche Szenarien. „Wir schauen uns an, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn man bestimmte Annahmen wie Anreize, Machtverhältnisse und Erwartungen variiert. Zum Beispiel, wie sich Kooperationen entwickeln, wenn Geoengineering plötzlich möglich wird oder wie Konflikte verlaufen, wenn ein Akteur eine Gegenmaßnahme startet. Das hilft, die grundlegenden Mechanismen zu verstehen, die in solchen Situationen wirken könnten.“

Geringe Kosten, direkte Auswirkungen

„Wir nehmen an, dass Akteure rational und eigennützig handeln“, erklärt Heyen. „Das heißt, sie wägen Kosten und Nutzen ab und entscheiden danach, was ihnen selbst am meisten bringt. Das große Ganze haben sie nicht im Blick.“

Für ihn ist die entscheidende Frage deshalb, wie sich der Einsatz solcher Technologien international steuern lassen könnte: Wie könnte die Governance aussehen, also der Aufbau von Regeln, Institutionen und Abkommen, die eigenmächtiges Handeln verhindern?

„Eine fehlende Governance ist eines der größten Risiken. Beim langfristigen und teuren Klimaschutz gibt es oft zu wenig Engagement einzelner Länder, weil alle davon profitieren, wenn andere Emissionen senken. Beim Geoengineering könnte es genau umgekehrt sein: Es kostet vergleichsweise wenig, und die eigenen Vorteile wären sofort spürbar. Das ist für einzelne Akteure ein starker Anreiz, auch ohne internationale Abstimmung zu handeln und im Alleingang am globalen Thermostat zu drehen.“

Einbettung in internationale Strukturen

Aus seinen bisherigen Untersuchungen zieht er deshalb folgende Schlussfolgerung: „Auch wenn die globale Lage nicht unbedingt darauf hoffen lässt, sollte Geoengineering in einem weltweiten Rahmen entschieden werden“, sagt er. „Es wäre viel gewonnen, wenn es gelänge, die Forschung daran und eine mögliche spätere Nutzung in internationale Strukturen einzubetten. Dazu gehört, dass man Forschung transparent macht und dass es eine multilaterale Aufsicht gibt, also dass das nicht einfach von einzelnen Akteuren vorangetrieben wird.“

Seiner Meinung nach sollte man Geoengineering als Option nicht komplett ausschließen. „Entscheidend ist, das Thema nicht isoliert zu betrachten, sondern zum einen im Verhältnis zu den realen Klimafolgen, die ohne Eingriffe drohen, und zum anderen mit einer realistischen Abschätzung der Risiken solcher Technologien. Und das kann nur, wer auch versteht, wie Staaten bei diesem Thema miteinander interagieren.“

Du willst mehr über Geoengineering wissen?

Dann stöbere hier in weiterführender Literatur und Medienberichten zum Thema:

Heyen, Daniel, Joshua Horton, und Juan Moreno-Cruz. 2019. „Strategic implications of counter-geoengineering: Clash or cooperation?“. Journal of Environmental Economics and Management 95: 153–77. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.03.005.

Aldy, Joseph E., Tyler Felgenhauer, William A. Pizer, u. a. 2021. „Social science research to inform solar geoengineering“. Science 374 (6569): 815–18. https://doi.org/10.1126/science.abj6517.

Harding, Anthony R., Katharine Ricke, Daniel Heyen, Douglas G. MacMartin, und Juan Moreno-Cruz. 2020. „Climate Econometric Models Indicate Solar Geoengineering Would Reduce Inter-Country Income Inequality“. Nature Communications 11 (1). https://doi.org/10.1038/s41467-019-13957-x.

Climate Engineering: Riskantes Herumdoktern am Klima, Süddeutsche Zeitung, 18. Oktober 2017

Umstrittenes Geoengineering zurück in der Klimadebatte, SRF Wissenschaftsmagazin, 13. November 2021

Game theory, coalitions & SRM, Podcastfolge bei "Reviewer 2 does geoengineering", 1. November 2021

Diese Themen könnten dich auch interessieren: